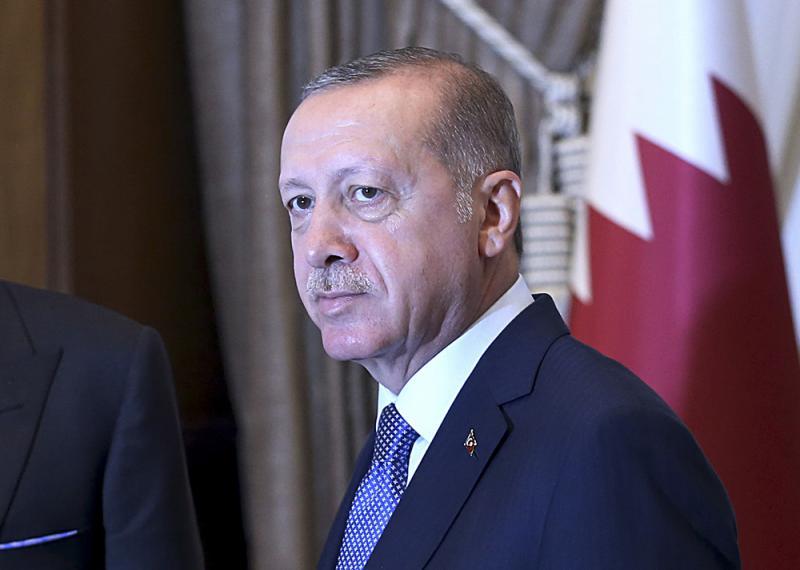

开云体育-上合峰会与普京会谈后,埃尔多安提到俄乌冲突,但不出席九三阅兵

8月31日至9月1日,上海合作组织峰会在天津举行。 就在上合组织峰会正式拉开帷幕之际,埃尔多安与普京的会晤率先抢占了全球媒体的头条。

会谈的气氛一如既往地“务实”且“富有建设性”。普京高度赞扬了土耳其在调解乌克兰战争问题上所做的努力,并相信土耳其将继续在寻求解决方案方面发挥其“特殊作用”。

埃尔多安则向普京重申,土耳其正致力于为这场已持续三年半的冲突寻求一个“公平且持久”的解决方案,并强调在伊斯坦布尔举行的多轮会谈正在推动和平进程。

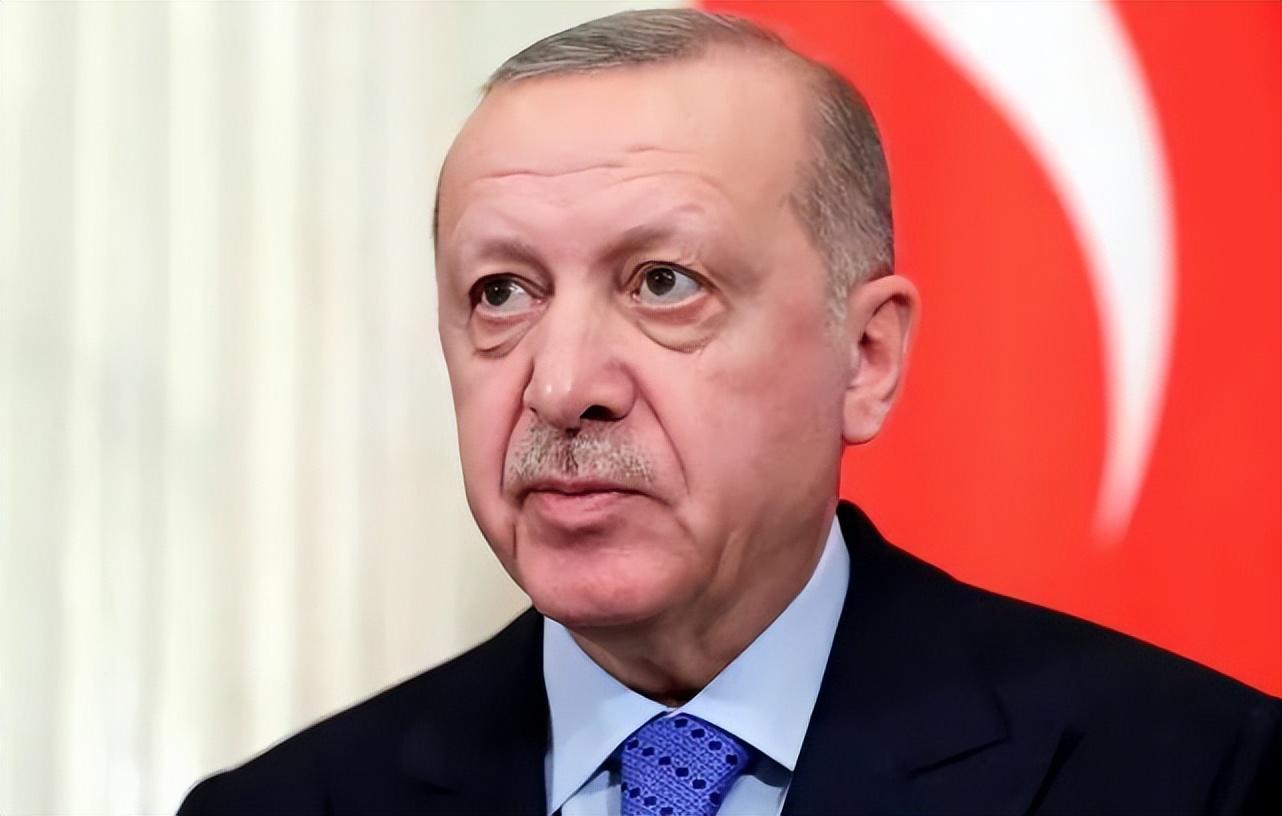

双方的言辞听起来充满了合作的暖意,似乎预示着两国战略伙伴关系将迈向新的高度。然而,政治的精妙之处恰恰在于,不能只听他们说了什么,更要看他们做了什么,或者,没做什么。

峰会结束后,包括普京在内的二十多位国家领导人应邀前往北京,出席纪念二战胜利80周年的盛大阅兵式。

然而,在这份星光熠熠的嘉宾名单中,人们却意外地没有找到埃尔多安的名字。他和印度总理莫迪一样,选择了“悄然离开”。

这个举动迅速引发了全球观察家们的热议。要知道,从天津到北京不过一小时车程,对于刚刚还在与普京相谈甚欢的埃尔多安来说,缺席这样一场由重要战略伙伴举办、且普京本人也高度重视的活动,绝非一个可以被轻易忽略的信号。

埃尔多安的缺席,背后显然是经过深思熟虑的战略考量。首先,这体现了土耳其外交政策中根深蒂固的“平衡术”。

土耳其虽然与俄罗斯在能源、经贸乃至部分地区问题上合作紧密,但其北约成员国的身份始终是一条不可逾越的红线。

在当前西方主要国家领导人普遍缺席此类活动的大背景下,埃尔多安若单独现身北京的阅兵观礼台,无疑会被西方世界解读为“倒向东方阵营”的明确信号,这对于仍在努力修复与美国及欧盟关系的土耳其而言,政治风险过高。

埃尔多安深知,在东西方之间左右逢源,维持一种战略模糊,才能为土耳其攫取最大利益。参加上合峰会,是看重其在地区安全与经济合作中的实际利益;而缺席阅兵,则是为了避免在意识形态和阵营归属上做出非黑即白的站队。这种“选择性参与”正是埃尔多安外交自主性的核心体现。

其次,这一举动也与土耳其在俄乌冲突中扮演的独特角色一脉相承。自冲突爆发以来,土耳其的立场一直是“亲乌克兰但不反俄罗斯”。

一方面,土耳其向乌克兰出售了战绩显赫的TB-2无人机,在军事上给予基辅实质性支持。另一方面,土耳其又拒绝跟随西方对俄罗斯实施全面制裁,反而加强了与俄罗斯的经贸往来,甚至一度商讨建立天然气枢纽。

这种看似矛盾的做法,恰恰为土耳其赢得了独一无二的调解人地位。无论是促成关键的黑海粮食外运协议,还是斡旋双方交换战俘,埃尔多安都将土耳其的地缘战略价值发挥到了极致。

就在上合峰会前不久,乌克兰总统泽连斯基还与埃尔多安通话,探讨由土耳其在黑海地区为乌克兰提供安全保障的可能性。

埃尔多安的算盘打得很精明:通过向西方展示其对俄罗斯的影响力,来提升自身在北约内部的议价能力;同时又利用北约成员国的身份,向俄罗斯证明其沟通渠道的不可替代性。

缺席阅兵,正是为了维持这种微妙的平衡,避免因过度亲近俄罗斯而丧失乌克兰以及西方的信任。更有意思的是埃尔多安在上合峰会期间关于俄乌冲突的表态。

他虽然在与普京会面时展现了合作姿态,但在更广泛的多边场合,他传递的信息却更加复杂和多层。他反复强调寻求“公平”的解决方案,这个词本身就充满了可以被多方解读的空间。

对于乌克兰和西方而言,“公平”意味着尊重乌克兰的主权和领土完整;而对于俄罗斯,则可能指向承认其对部分地区的控制。埃尔多安巧妙地利用了这种模糊性,让自己在各方之间都留有余地。

他既没有完全附和俄罗斯的战争叙事,也没有全盘接受西方的立场,而是将土耳其定位为一个超越争端、致力于和平的建设性力量。这种定位,不仅提升了土耳其的国际声望,也为其带来了实实在在的经济和政治利益。

面对风云变幻的国际局势,土耳其早已不满足于仅仅作为西方的盟友,而是积极谋求成为一个独立的全球性角色。

无论是在叙利亚、利比亚还是纳卡地区,土耳其都强势介入,展现出不容小觑的军事和外交实力。同时,埃尔多安政府也积极修复与沙特、阿联酋、以色列、埃及等中东地区国家的关系,试图在中东地缘政治格局重塑的浪潮中占据主动。

而对上合组织等非西方平台的积极参与,更是土耳其“向东看”战略的重要组成部分,旨在拓展更多元的合作渠道,为本国经济发展创造有利的外部环境。

当然,埃尔多安眼花缭乱的外交操作背后,也有着深刻的内政考量。土耳其国内经济近年来面临着高通胀、货币贬值等严峻挑战,虽然埃尔多安在2023年大选后调整了经济政策,试图回归正统,但结构性问题依然存在。

在这种背景下,通过在国际舞台上不断制造热点,塑造土耳其作为关键力量的形象,能够有效地提升民族自豪感,转移国内民众对经济问题的注意力,从而巩固埃尔多安及其执政党的支持率。

此外,随着2023年连任成功,71岁的埃尔多安也面临着个人政治命运的十字路口,如何延续其政治生命力,是其必须面对的课题。强势且成功的外交,无疑是其维持政治强人形象、应对内部挑战的重要砝码。

回到最初的问题,埃尔多安在与普京会谈后的种种行为,究竟预示着什么?这并非意味着俄土关系的破裂,更不是土耳其要与俄罗斯分道扬镳。

恰恰相反,这表明俄土关系进入了一个更加复杂、也更加“交易化”的阶段。埃尔多安用行动向普京,也向全世界表明:土耳其的友谊和合作是有价码的,它取决于土耳其自身的国家利益。

土耳其可以在黑海粮食协议上与莫斯科合作,也可以在叙利亚问题上进行协调,但绝不会在涉及自身核心战略定位的问题上做出妥协。

普京对此也心知肚明。尽管多位领导人缺席阅兵让克里姆林宫有些许尴尬,但俄罗斯在当前受到西方全面制裁和孤立的背景下,比任何时候都更需要土耳其这样一个能够连通东西方的特殊伙伴。

土耳其不仅是俄罗斯能源出口的重要通道,也是俄罗斯商品绕过西方制裁进入欧洲市场的中转站。只要土耳其不完全倒向西方,普京就愿意在一定程度上容忍埃尔多安的“摇摆”。在天津的会晤中,普京称赞土耳其的“特殊作用”,这本身就是一种现实主义的认可。

因此,从与普京的友好会谈,到缺席彰显阵营色彩的阅兵式,再到在上合峰会上发表措辞微妙的讲话,埃尔多安完成了一套行云流水的外交组合拳。

他既维护了与俄罗斯的合作关系,又安抚了心存疑虑的西方盟友,同时还向世界展示了土耳其不可或缺的战略价值。这套操作的核心,是一种极致的实用主义和机会主义。

埃尔多安就像一个精明的棋手,在多极化的世界格局中,巧妙地利用大国间的矛盾和缝隙,为土耳其谋求着超越其自身体量的影响力。他的每一个看似矛盾的举动,背后都有着清晰的逻辑和明确的目标。

对于世界而言,如何与这样一个“特立独行”的土耳其打交道,将是未来很长一段时间内,国际政治中一个引人入胜且充满挑战的课题。